Glücklich aber auch zutiefst traurig zurück!

Als vorläufigen Abschluss ein Musikvideo mit der Hatikva, der israelischen Nationalhymne. Ich fand immer, es ist musikalisch die schönste Fassung, hatte mich aber ein wenig an den vielen Militärbildern gestört. Jetzt muss ich gerade ihre Notwendigkeit einsehen.

|

כָּל עוֹד בַּלֵּבָב פְּנִימָה |

Solange noch im Herzen |

|

עוֹד לֹא אָבְדָה תִקְוָתֵנוּ |

Solange ist unsere Hoffnung nicht verloren, |

Wie es mit dieser so freudig begonnenen Seite und mit meinem Studiensemester weitergeht, muss ich in den kommenden Tagen sehen.

Tag 31 - 11. Okt

´Sie machen es sich mit Ihrer kritischen Haltung der Anastasis, der Grabeskirche, gegenüber zu einfach!` Auf diesen Nenner kann man vielleicht die Rückfrage am vergangenen Sonntag im Gespräch mit Frau Prof Neuwirth zusammenfassen. Ja, vielleicht hat sie Recht und es ist wirklich die typisch protestantisch-aufgeklärte Zurückhaltung gegenüber allem Dinghaftem. Der Glaube kommt aus dem Hören und nicht aus dem Sehen. Mit so einer kritischen Haltung aber hat ein solcher Ort keine Chance mehr für seine Wahrheit. Es geht nicht allein um eine geschichtliche Wahrheit, wo ist was wann gewesen. Das Einzige, was hier historisch ist, ist die Spiritualität, die diesen Raum durch die Jahrhunderte gefüllt hat.

Um also einen anderen Zugang zu suchen und mich dem Ort der Anastasis-Kirche auf eine neue Weise zu nähern, zunächst eine kurze Zwischenbemerkung:

Claus Westermann hat innerhalb eines ganz anderen Kontextes sehr pointiert formuliert: „Die Bibel berichtet eine Geschichte. Eine Geschichte lässt sich nicht in eine Lehre fassen, sie geht niemals in einer Lehre auf. Zu einer Geschichte gehört Vielfalt und Vielgestaltigkeit; bringt man eine Geschichte auf zeitlose Begriffe, ist sie keine Geschichte mehr.“[1]

Warum lassen sich Geschichten weder in eine Lehre fassen noch auf einen zeitlosen Begriff bringen? Weil sie etwas sehr Lebendiges sind. Eine gute Geschichte will lebendig erzählt sein. Sie ist keine Mitteilung von Informationen und kein Austausch von Fakten. Dieselbe Geschichte kann unterschiedlich erzählt und sehr unterschiedlich gehört werden. Eine gute Geschichte regt die Phantasie an, die des Erzählers und die des Hörers. Insofern gehört zu einer Geschichte Vielfalt und Vielgestaltigkeit.

Geschieht mit Blick auf einen Ort Vergleichbares? Erzählen nicht auch Orte Geschichten?

´Begegnen Sie dem Raum, indem Sie auf seine Spiritualität achten!` hatte mir Frau Prof Neuwirth noch als Ratschlag mit auf den Weg gegeben. ´Durch die Jahrhunderte hindurch haben Menschen hier gebetet, gesungen, Gottesdienst gefeiert und den Raum dadurch geheiligt.` So habe ich mich erneut auf den Weg gemacht, um diesen auf alle Fälle besonderen Ort zu erkunden.

Die schweren Holztüren des Eingangs zur Anastasis

Um einen möglichst sicheren Ausgangspunkt[2] zu bekommen, ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, dass die Kreuzigungsstätte Golgota, der antiken Praxis entsprechend, außerhalb der Stadtmauern (vgl. Mk 15, 20) lag. Die Kreuzigung politischer Krimineller sollte, aus römischer Sicht, größtmöglichen Abschreckungscharakter haben. Im Bereich nördlich der Zitadelle lag ein Steinbruch. Hier kann die Hinrichtungsstätte lokalisiert werden. Dass ein Grab, wie es aus Joh 19, 41 zu entnehmen ist, in einem Garten lag, war nichts Ungewöhnliches. Damit muss man sich für das historische Golgota wie das Grab eine gänzlich andere Kulisse vorstellen als man sie heute im hektischen Umfeld der Altstadt vorfindet. Neutestamentlich befinden wir uns außerhalb der Stadtmauern.

Erst die spätere Stadterweiterung durch Herodes Agrippa I (40-44 n. Chr.) führt dazu, dass das Gelände des Steinbruchs und des Gartens ins Innere des bewohnten Stadtbezirks hineingenommen wird, indem beides von einer dritten Mauer umfasst wird. Damit erklärt sich der offensichtliche Widerspruch der biblischen Aussage zur Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt zum heutigen Ort innerhalb der Altstadt.

Interessant ist auch, dass niemand anderes als Konstantin der Große den Bau der Auferstehungs-basilika (um 330 n. Chr.) angestoßen hat, sicher nicht zufällig wenige Jahre nach dem wichtigen Konzil von Nizäa. Ausgangspunkt für die Errichtung gerade an diesem Ort waren weniger biblische Argumente, als vielmehr das von Kaiser Hadrian für seine Militärkolonie angelegte Zentrum mit Forum und Staatsheiligtümern (um 135 n. Chr.), dessen Reste möglichst weit abtransportiert wurden. So wurde das Aphroditeheiligtum zerstört und das darunter gelegene Höhlengrab freigelegt. Eusebius von Cäsarea, der eine genaue Beschreibung liefert, berichtet (Vita Constantini 3, 26ff), dass man „wider alles Erwarten“ und „nur dank göttlicher Eingebung“ hier den Ort der Kreuzigung wiederfinden konnte.

Spricht Kyrill von Jerusalem (350 n. Chr.) in einer genauen Verortung „vom hochgelegenen Golgota, das man noch heute sehen kann und das noch jetzt belegt, dass damals wegen Christus sich der Fels spaltete“, finden sich dazu bei Eusebius, entsprechend seiner Theologie, in der die glorreiche Auferstehung Jesu Christi im Zentrum steht, nur wenige Anmerkungen. Nach Kyrill von Jerusalem beginnt im vierten Jahrhundert auch die Tradition der Kreuzreliquie, welche „von hier aus durch Leute, die gemäß ihres Glaubens davon genommen haben, schon fast der gesamten bekannten Erdkreis erfüllt.“

Es ist ein dunkler Raum, über eine schmale und sehr steile Treppe nicht leicht zu erreichen. Oben angekommen, zieht als Erstes die im Kerzenlicht strahlende Wand meine Aufmerksamkeit auf sich. Es sind silberne Platten mit Darstellungen verschiedener Szenen und biblischer Personen. Davor der Altar, unter dem sich Golgotafelsen befindet. Es hat sich, wie eigentlich immer, eine Schlange gebildet, weil die Menschen einen Moment vor dem Altar knien wollen, um den Felsen zu berühren. Die Kreuzigungsstätte, die an eine brutale und von den Römern vielfach geübte Hinrichtungsmethode erinnert, in silbernem Glanz! In heutiger Zeit wird eher die grausame Seite in den Darstellungen betont. Aber es war eine wichtige Leistung des Urchristentums, diesen schmachvollen und alles kompromittierenden Tod Jesu am Kreuz (vgl. Dtn 21, 23 und Gal 3, 13) theologisch zu verarbeiten. In vielfältigen und nicht miteinander ganz harmonisierbaren, sich oft gegenseitig ins Wort fallenden Vorstellungen und Bildern hat das Urchristentum es schließlich geschafft, der griechisch-römischen Welt den Gekreuzigten als Heilsgestalt zu verkünden. Eben daran kann der Silberglanz auf seine Weise erinnern. Denn wer in der Kreuzesgeschichte beim Faktischen, allein beim Sichtbaren des schmachvollen Tod stehenbleibt, sieht zu wenig. Die vielfältigen Vorstellungen vom stellvertretenden Leiden des gerechten, vom hingegebenen Sohn Gottes oder vom Sühnopfer für unsere Sünden spiegeln antikes Denken wider. Auch wenn sie für uns heute interpretationsbedürftig sind, ganz auf sie verzichten können wir nicht. Darin hat die besondere Gestaltung dieses Ortes und seine Verehrung ihr Recht.

Wenn man sich länger in der Basilika aufhält und auch die vielen kleinen, zunächst nur schwer oder gar nicht zuzuordnenden Kapellen wahrzunehmen versucht, stellt man fest, hier wird im Durchlaufen eines Raum sehr viel erzählt und Theologie getrieben.

[1] Cl. Westermann, Karl Barths Nein. Eine Kontroverse um die theologia naturalis. Emil Brunner – Karl Barth (1934), in: EvTh 47 (1987), S.386-395 – hier S.392

[2] Vgl. dazu insgesamt die sehr detaillierte Darstellung in: M. Küchler, Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt (Orte und Landschaften der Bibel Bd. IV,2), Göttingen 2014, S.287ff

Ist die Anastasis schön? Ich muss Angelika Neuwirth Recht geben. Meine erste Antwort war voreilig. In ihr nur den religiösen Kitsch und den Streit der verschiedensten Konfessionen zu sehen, wurde ihr nicht gerecht. Aber – sie zeigt ihre Schönheit nicht sofort. Man muss ihren Reiz schon suchen. Und vielleicht liegt ihre Schönheit nicht zuletzt im Auge des Betrachters. Denn es ist ein fast unentwirrrbares Ineinander von Himmel und Erde, von Allerheiligstem und Allzumenschlichem. Mal duftete es hier nach Weihrauch, mal nach aufdringlichem Parfüm und dann wieder roch es muffig-faulig.

Ein Bild, das in diesen Tagen immer wieder einmal zu sehen ist: Motorräder oder auch Autos mit einer israelischen Flagge. Der Zusammenhalt in der israelischen Gesellschaft ist, trotz aller gegensätzlichen Auseinandersetzungen bezüglich der sog. Justizreform zuvor, enorm. Nach einem Aufruf zum Blutspenden waren die Schlangen in kürzerster Zeit so lang, dass nur noch bestimmte Blutgruppen zum Bleiben gebeten wurden. Für die in der Nähe des Gaza-Streifens brutal von der Hamas Überfallenen gab es Sachspenden. Die Gegend um Aschdod und Aschkelon, wenige Kilometer nördlich des Gaza an der Küste, ist laut warnapp besonders gefährdet. In Jerusalem gab es schon länger keinen Alarm mehr.

Tag 29 - 9. Okt

Es ist schwer in diesen Tagen klare Gedanken zu fassen. Es sind mehr Gedankensplitter. Der Schock ist in den Gesichtern sichtbar. Entsetzt hat man die Bilder, wie radikalislamische Terroristen der Hamas in die um Gaza liegenden Gebiete eingedrungen sind, gewütet und eine Blutspur der Gewalt hinterlassen haben, vor Augen. Auch ein Musikfestival mit vielen Hundert Menschen hat es getroffen. Eine junge Frau berichtet in einer israelischen Nachrichtensendung davon. Die Stimme bricht ihr weg, der Journalist übernimmt und gibt so Zeit, Luft zu holen. Unzählige Tote, verletzte Zivilisten, vermisste Kinder. Manche wissen nicht einmal, ob ihre Angehörigen entführt oder getötet wurden. Eine kaum auszuhaltende Ungewissheit. Und hinter jedem Toten, Verletzten, Vermissten Familie und Freunde. Eine zerrissene Spannung zwischen Hoffen und Bangen. Was wird aus den Entführten? Ein grausames Handpfand. Sie sind zum Objekt geworden. 300.000 Reservisten sind einberufen worden. Mit welchen Gefühlen werden sie in diesen Krieg gehen, werden sie von Zuhause Abschied nehmen? In der Stille der Nacht höre ich dann Militärmaschinen in Richtung Gaza fliegen. Auch die Menschen dort leben nicht frei. 2007 hat die Hamas die Macht übernommen. Seitdem haben sich die Lebensbedingungen in Gaza ständig verschlechtert. Was tut die Hamas wirklich für ihre eigene Bevölkerung? Haben sie ein anderes Ziel als Terror und Schrecken zu verbreiten? Auf welchem Weg und mit welchen absehbaren Konsequenzen auch immer? Für die Zivilbevölkerung spitzt sich die Lage jetzt noch weiter zu. Zehntausend Menschen sind auf der Flucht. Aber wohin? Die Terroraktion kennt nur Verlierer. Und aus europäischen Städten hört man, dass Palästina-Aktivisten die Angriffe auf Israel feiern und Süßigkeiten verteilen. Es ist nicht nur menschenverachtend, es ist unfassbar!

Tag 29 - 8. Okt (18. Son n Trin)

Auf die Frage per Kurznachrichtendienst signal: ´Kann man morgen zum Gottesdienst gehen?` antwor-tete die Studienleiterin gestern, spätabends noch: ´Das würde ich morgen spontan sehen / entscheiden!`

Es war deshalb bis zuletzt nicht ganz klar, ob ich mich auf den Weg in die Altstadt machen sollte, um zum Gottesdienst zu gehen. Die Stimmung im Gästehaus ist angespannt. Positiver Nebeneffekt: Man trifft sich jetzt regelmäßig in Küche und Aufenthaltsraum, um sich auszutauschen und die neuesten Fernsehnachrichten zu sehen. Die Nacht aber war ruhig. Kein weiterer Alarm. Hinter der Klostermauer geht sichtbar das Leben weiter, es sind Autos und Menschen auf den Straßen zu erkennen. Also mache auch ich mich auf den Weg. Ich merke, wie ich nicht den ganzen Tag im Haus sitzen kann.

Christusfigur am Taufstein der Erlöserkirche - es könnte an diesem Ort ebenso den auferstandenen wie den von Johannes getauften Christus darstellen

Der Gottesdienst tut gut. Die Pastorin begrüßt uns mit den Worten: ´Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Es tut gut, an einem solchen Tag nicht allein zu bleiben, gemeinsam zu singen und zu beten.` Damit hat sie recht und holt mich mit diesen wenigen, aber wohlüberlegten Worten unmittelbar ab. Predigttext wäre heute der Dekalog. Den tauscht sie aus gegen den im Zusammenhang der Predigt gemeinsam mit der Gemeinde gelesenen, besser: den gemeinsam gebeteten Psalm 23 und erzählt dann eindrücklich, wie sie am gestrigen Tag trotz des Raketenangriffs mit der jüdischen Gemeinde draußen Simchat Tora gefeiert und anschließend gemeinsam gegessen hat, immer wieder unterbrochen durch die Sirenen, das Aufsuchen des Bunkers und des Weiterfeierns. Der Psalm erhält damit eine ganz neue, eindrückliche Bedeutung: ´DU deckst meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde`. Trotz allem feiert diese jüdische Gemeinde, kann man es vielleicht ´in trotziger Gelassenheit` nennen, ihr Fest und bleibt über das Gebet hinaus zusammen, um miteinander zu essen und zu trinken. Werde ich den Psalm noch einmal lesen und beten können, ohne daran zurückzudenken?

Nachmittags dann der Besuch in einem original Wiener Caféhaus mit Sachertorte und Franziskaner (eine helle Melange mit Schlagobers) und einem wunderbaren Ambiente. Es ist nicht ganz preiswert, den Wiener Dialekt gibt es dafür gratis dazu. Das Caféhaus ist Teil des österreichischen Hospizes, dem ältesten nationalen, christlichen Gästehaus in Jerusalem. Eine weithin bekannte Touristenattraktion. Trotzdem hatte ich sie auf meinen beiden Reisen zuvor nicht besucht. Ein Fehler, der endlich behoben werden musste!

Das Hospiz wurde 1854 durch den damaligen Wiener Erzbischof, der in der Folge bis heute verantwortlich ist, als kirchliche Stidtung begründet. Der österreichische Kaiser war, wie einem stolz berichtet wird, 1869 hier zu Gast.

Tag 28 - 7. Okt (Tag des Angriffs der Hamas)

Heute Morgen, kurz nach 7 Uhr, ein kurzer Piepser mit der Warnmeldung eines Raketenangriffs aus dem Gazastreifen auf meinem Handy:

Gerade erst wach geworden, lege ich das Handy kaum beunruhigt wieder beiseite. In den letzten Tagen und Wochen sind immer wieder mal mit Warnhinweisen verbundene Kurznachrichten über Zusammen-stöße, Messerstechereien und deshalb aufgebaute Straßensperren auf meinem Handy erschienen. Die Dramatik und die Tragweite dieser Nachricht nehme ich darum zunächst gar nicht wahr. Wenig später aber heulen die Sirenen, fast gleichzeitig hämmert jemand heftig an meiner Zimmertür. ´Raketenalarm in Jerusalem! Schnell aufstehen!` Ich soll in die Küche und den Aufenthaltsraum kommen, die Seite des Hauses, die sicherer ist. Denn, so erfahre ich jetzt, Ratisbonne verfügt über keinen Bunkerraum. Bei Raketenbeschuss aus dem Gaza, also aus westlicher Richtung, ist es deshalb sinnvoll, sich zumin-dest in den östlichen Teil des Hauses zu begeben, damit man bei einem eventuellen Einschlag nicht unmittelbar von der Druckwelle betroffen ist. Ob das im Fall des Falles eine wirklich schützende Maß-nahme wäre, mag offenbleiben. Zumindest hilft es, in einem solchen Moment nicht allein in seinem Zimmer zu sitzen, sondern zusammenzukommen. So ist zunächst deutlich: Die Angriffe betreffen vornehmlich Ziele in Nähe des Gazastreifens aber auch in den Küstenstädten Aschkelon, Aschdod und Tel Aviv. Ben-Gurion-Airport wird, so heißt es (7.18 Uhr) zumindest zeitweise geschlossen (´Airport is closed, all flight are canceld`). Gleichwohl kann man sich in Jerusalem anscheinend sicher fühlen. Beim Blick aus dem Küchenfenster auf den Hof sehe ich, dass der Gärtner bereits wieder draußen ist und fegt. Die Jerusalemer zeigen eine große Gelassenheit. Für sie ist es nichts Neues. Im israelischen Fernseher laufen wie in einer Dauerschleife immer wieder die gleichen Bilder. Die massiven und hohen Sicherheitsanlagen an der Grenze zum Gaza wurden an verschiedenen Stellen gesprengt oder es wurden mit Bulldozern und anderem schweren Gerät Breschen in den Hochsicherheitszaun gerammt. Ein israelischer Kampfpanzer konnte anscheinend außer Gefecht gesetzt werden. Er steht rauchend vor dem durchbrochenen Sicherheitszaun in Flammen. Mit Motorrädern und Jeeps, aber auch mit motorisierten Gleitfliegern drangen bewaffnete Kämpfer aus dem Gaza nach Israel ein. Einer im Gästehaus, der nicht nur Hebräisch, sondern auch ein wenig Arabisch spricht, stellt schließlich den arabischen Fernsehsender Al Jazeera ein, mit der Begründung, dass hier sicher noch ganz andere Informationen zu hören sind. Erst im Verlauf des Vormittages wird langsam klar, dass der Angriff auf Israel weit größere Dimensionen hat als zunächst vermutet. Blutige Bilder und brutale Szenen sind zu sehen. Die Terroristen der Hamas sind in Israel eingedrungen und haben ein Blutbad angerichtet. Vermummte Kämpfer sind marodierend durch die Straßen israelischer Siedlungen im Umfeld des Grenzgebietes gezogen. Umso erschreckender sind deshalb Bilder aus den besetzten Gebieten, die Jugendliche zeigen, die bei jeder abgeschossenen Raketensalve begeistert in die Luft springen und jubeln. Die Israelis scheinen momentan über Teile ihrer Gebiete in der Nähe des Gaza die Kontrolle verloren zu haben.

In einer Rundfrage per signal erkundigt sich die Studienleiterin, wer gerade wo ist, um ich einen Überblick zu verschaffen. Ein Großteil der Studenten hat die Gelegenheit nach den anstrengenden Sprachprüfungen und vor Beginn des Semesters genutzt, um ein paar Tage an die Küste zu fahren, viele sind in Tel Aviv oder in Haifa. Mittags erreicht uns eine weitere Nachricht von der deutschen Botschaft: ´Die Lage ist ernst, inzwischen hat als Gegenschlag auf die Raketen aus dem Gaza von heute Morgen die ISR Militäroperation ´Sword and Iron` begonnen. Mit weiteren Raketen, auch im Raum Jerusalem, und mit weiteren Auseinandersetzungen in der Westbank ist zu rechnen. Wir empfehlen bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben und Krisenvorsorge zu betreiben.` Das hört sich nicht gut an! Das momentane Empfinden dessen, was man beim Blick durch das Fenster wahrnimmt, sieht jedoch anders aus. Es ist Schabbat. Auf den Straßen fahren entsprechend kaum Autos, aber es sind zahlreiche Fußgänger zu erkennen. Das öffentliche Leben in Jerusalem scheint in keiner Weise heruntergefahren zu sein.

Nachdem wir seit heute Morgen fast rund um die Uhr im Gästehaus vor dem Fernseher verbracht und zunächst ständig ähnliche Bilder gesehen haben, deutet sich erst im Laufe des tages das Ausmaß an: Es ist kein Überfall, schon gar nicht ein üblicher Raketenangriff. Nicht einmal der Begriff des Terroraktes trifft es. Es handelt sich um eine bestialische Invasion aus dem Gaza weit hinein ins israelische Grenzgebiet, ein Gemetzel an Juden, an Männern und Frauen jedweden Alters, von wenige Wochen jungen Kindern bis hin zu weit über 80jährigen alten Menschen, mit einem alten aber treffenden Ausdruck: ein Pogrom, ein Blutrausch, wie es ihn seit dem Holocaust nicht mehr gegeben hat. Und das mitten in Israel! Man sucht nach Worten und empfindet sprachloses Entsetzen.

Erinnerung an:

06.-26.10.1973: Jom-Kippur-Krieg (Vierter Nahostkrieg)

Gestern, am 6. Oktober, jährte sich zum fünfzigsten Mal der Ausbruch des Jom-Kippur-Krieges. Sind die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen ausgerechnet heute am Fest Simchat Tora bloß Zufall oder daran anknüpfende, gewollte Parallele? Hier auf jeden Fall einige rückblickende Bemerkungen zum Jom-Kippur-Krieg:

„Alle Siege werden davongetragen“ (E. Benyoëtz)[1]

Brach der Jom-Kippur-Krieg 1973 auch überraschend aus, hatte er (wie der Sechstagekrieg 1967) eine langjährige Vorgeschichte. Ägypten und Syrien ging es um die Rückgewinnung des Sinai und der Golanhöhen, in deren militärischer Sicherung Israel seither viel investiert hatte. Ebenso ging es aber auch um die Beseitigung der durch den verlorenen Krieg 1967 erlittenen Schmach sowie einen regionalpolitischen Prestige- und Legitimationsgewinn.

In einem Überraschungsangriff drang darum die ägyptische und syrische Armee am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, an dem in Israel das öffentliche Leben in Israel fast vollständig ruht, von Süden wie von Norden aus vor. Trotz anfänglicher Erfolge konnten israelische Streitkräfte trotzdem zunächst die Syrer und dann auch die Ägypter zurückdrängen. Nach hohen Verlusten auf beiden Seiten kam es am 22. Okt (mit Blick auf Syrien) und am 24. Okt (mit Blick auf Ägypten) zum Waffenstillstand. Brachte der Krieg für die arabischen Länder die erhoffte Stärkung des Selbstbewusstseins, führte er in Israel zu einem Schock der Gesellschaft. Zeigte sich doch, dass der israelische Geheimdienst wie die Armee keineswegs unbesiegbar waren.

In ihrem autobiographisch gefärbten Roman Die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht, ihrem ersten Jerusalem-Roman, beschreibt Angelika Schrobsdorff auch Stimmung und Ansichten in Israel in der Erfahrung dieses Krieges. Sie lässt dabei bewusst unterschiedliche, ja, gegensätzliche Meinungen aufeinandertreffen. So kommentiert eine Romanfigur das Geschehen: „Es sind schreckliche Fehler gemacht worden, aber nur, was unsere Sicherheit, nicht, was unsere Araberpolitik betrifft. Leider ist es so, daß die Araber nie an eine friedliche Lösung gedacht haben und nie daran denken werden. Wir hätten sie wie Freunde behandeln können und wie Brüder, wir hätten ihnen die besetzten Gebiete zurückgeben können und noch einiges als freundliche Beigabe dazu, an ihrer Grundeinstellung Israel gegenüber hätte das nichts geändert. Sie wollen kein Israel; Punkt.“[2] Eine andere Figur gibt in einer Diskussion zu bedenken: „Ein Volk, dessen Existenz ständig bedroht ist, muß zwangsläufig andere Kriterien haben und anderen Gesetzen folgen als ein Volk, dessen Existenzberechtigung nie in Frage gestellt wurde. Zweifel, Ängste und Nöte zu analysieren und zu diskutieren ist ein Luxus, den man sich leisten kann, wenn man in Frieden und Sicherheit lebt. Unsere Kinder haben Frieden und Sicherheit nie gekannt, dafür kennen sie Verantwortung (…) wenn sie einen geradezu fatalistischen Optimismus zur Schau stellen, dann nicht, weil sie das alles so herrlich finden, sondern, weil, es eine Notwendigkeit ist.“ (ebd. S.365) Und schließlich heißt es bei einer weiteren Romanfigur: „Ja, das ist richtig, aber es geht hier jetzt nicht mehr allein um die militärische Seite des Krieges (…) Der Schock, den er in allen Bevölkerungsschichten ausgelöst hat, darf nicht unterschätzt werden. (…) Der Nachteil ist, daß er im Volk eine große Unsicherheit hinterlassen wird, und die ist in Anbracht unserer exponierten politischen Lage gefährlich. Ein sicheres Volk ist stark, ein unsicheres Volk bietet in jeder Beziehung viele Angriffsflächen. (…) Der Schock wird uns zum Nachdenken anregen, und insofern kann er heilsam sein. Denn wir haben Fehler gemacht (…) Und ich spreche jetzt nicht von militärischen, sondern von Fehlern im ethischen Sinne.“ (ebd. S.367f)

Ralph Giordano hingegen schreibt in seinem Reisbericht rückblickend auf die Erfahrung zahlreicher, kriegerischer Nahostkonflikte: „Als ich das erste Mal nach Israel kam, im Dezember 1967, konnte der Judenstaat drei Siege feiern – den im Unabhängigkeitskrieg von 1948/49, den beim Sinaifeldzug von 1956 und den im Sechstagekrieg elf Jahre später. Bis zu meinem letzten Aufenthalt, 1976, war dann noch der Triumph im Jom-Kippur-Krieg dazugekommen. Immer habe ich dieses Land betreten mit jener allgegenwärtigen, sengenden Frage, die sich wie von allein stellt (…): Was wäre geschehen, wenn die Araber nur einmal, ein einziges Mal nur, gesiegt hätten? Was, wenn sie im nächsten Krieg siegen würden? Und wieder (…) höre ich jetzt meine Angst und meine Liebe gebündelt in dem tonlosen Aufschrei: Israel, um Himmels willen, Israel!“[3] In der politischen Berichterstattung und erst recht in der öffentlichen Diskussion wird gerade dieser tödliche Ernst leicht übersehen. Trotz seiner militärischen Stärke kämpft der israelische Staat bis heute nach wie vor um sein(e) Existenz(recht).

In der deutschen Öffentlichkeit stärker im Gedächtnis als der Jom-Kippur-Krieg bleibt die damit im weiteren Zusammenhang stehende, sogenannte Ölkrise, d.h. die bewusste Drosselung der Ölfördermenge durch die OPEC, die einen weltweiten, ersten massiven Anstieg der Ölpreise und in Deutschland im Nov/Dez 1973 zu vier autofreien Sonntagen führt.

[1] E. Benyoetz, Der Mensch besteht von Fall zu Fall. Aphorismen, Leipzig 2002, S.148

[2] A. Schrobsdorff, Die kurze Stunde zwischen Tag und Nacht. Roman, Düsseldorf 1978, S.360

[3] R. Giordano, Israel um Himmels Willen Israel, Köln 1991, S.11

Tag 27 - 6. Okt (Simchat tora / שִׂמְחַת תּוֹרָה ´Freude der Tora`, d. h. der Weisung zum Leben)

Bevor abends das Fest Simchat Tora begann, und ich, nach freundlicher Empfehlung bereits Tage zuvor, gemeinsam mit der Synagogengemeinde ein kleines Tänzchen wage, ging es zum Café des Auguste-Viktoria-Hospitals hinauf auf den Ölberg.

So begann der Tag mit einer guten Tasse Kaffee aus kaiserlichem Porzellan oder zumindest aus einer Tasse mit kaiserlichem Portrait.

pünktlich um 12 Uhr, wir standen unmittelbar unterhalb der Glocken im Turm und hatten nicht auf die Uhr geachtet, läuteten die Glocken

War der Aufstieg schweißtreibend, spürte man nach dem Abstieg die Kniee. Man ist eben keine zwanzig mehr! Auf halber Höhe lud der Kaisersaal zu einer kurzen Verschnaufpause ein.

Am Ende des Saale stand ein voluminöser Schreibtisch, sodass sogleich die Frage im Raume stand, ob man sich als Untertan und Teil des niederen Standes der Majestätsbeleidigung schuldig macht, insofern man sich auf den herrschaftlichen Stuhl setzt. Wie die Frage letztendlich entschieden wurde, kann deshalb hier auch nicht mitgeteilt werden.

Unten angekommen ging es dann noch einmal zur Stärkung ins Café, als sich plötzlich die Gelegenheit ergab, die Taufe eines kleinen palästinensischen Mädchens mitzuerleben. Die Taufe wurde, ähnlich dem katholischen Ritus, nur im Rahmen der Familie, also ohne jede Beteiligung einer Gottesdienstgemeinde gefeiert.

Wenn ich schon fast den ganzen Tag auf dem Ölberg bin, will ich die Gelegenheit nutzen und auch zum DEI gehen, dessen Gebäude im Schatten des um ein vielfach größeren Gebäudekomplexes der Himmelfahrtkirche und des Krankenhauses der Auguste-Viktoria-Stiftung liegt. Das DEI oder auch DEIAHL (´Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes`) feiert, wie die Jerusalem Erlöserkirche, in diesen Tagen nicht zufällig ebenfalls Geburtstag. Vom 16. bis 19. Oktober findet eine große wissenschaftliche Konferenz statt, die teilweise auch für Interessierte offen-steht und sehr vielversprechend klingt. Fast möchte man sagen, natürlich stand bei dieser Gründung ebenfalls Kaiser Wilhelm II zumindest im Hintergrund und muss deshalb wohl auch hier rückblickend gesehen werden, dass sich in der Gründung der Wunsch preußischer Herrschaft manifestierte, neben dem anderer christlicher Nationen auch ihren ´protestantischen Anspruch` auf die Heiligen Stätten zu sichern.

So gehen die Anfänge des Instituts auf die kaiserliche Palästinareise 1898 zurück. Im Rahmen der Einweihung der Jerusalemer Erlöserkirche wurde seitens evangelischer Kirchenvertreter der Wunsch nach ´Pflege evangelisch-christlicher Altertumswissenschaft` laut. Mit geradezu pathetischen Worten erinnert Gustav Dalman 1905 in seinem Bericht ´Entstehung und bisherige Entwicklung des Instituts` daran: „Soeben hatte unser erhabener Kaiser vor dem Altar ein edles Bekenntnis zum reformatorischen Bekenntnis abgelegt, in der Muristankapelle empfing Er [sic!] die durch Seinen Ruf nach Jerusalem enthobenen Vertreter der hohen evangelischen Kirchenregierungen Deutschlands. Hier gipfelte die in ihrem Namen vom bayerischen Oberkonsistorialpräsidenten v. Schneider gehaltene Ansprache in dem Gelübde, als Denkmal dieses einzigartigen Tages die Pflege evangelischer Altertumswissenschaft des heiligen Landes in Jerusalem ein Heim zu begründen“[1]. Zwei Jahre nach dieser Willenserklärung wird das Institut am 19. Juni 1900 in der regelmäßig in Eisenach stattfindenden Deutschen Evangelischen Kirchenkonferenz gegründet und durch einen kaiserlichen Hoheitsakt von Wilhelm II. bestätigt. Am 15. November 1903 wird das Institut schließlich feierlich eröffnet, bereits im November 1902 trifft der Alttestamentler Gustav Dalman als erster Direktor in Jerusalem ein und mietet wenig später die Räumlichkeiten des ehemaligen österreichisch-ungarischen Konsulates (in der Prophetenstraße in der Neustadt und damit eine Adresse, die nur wenige Hundert Meter östlich von meiner Unterkunft liegt) als Institutssitz an, die 1924 aufgeben werden, um bis 1939 in die Propstei in der Altstadt zu ziehen.

Zu den Direktoren gehörten mit Albrecht Alt und Martin Noth zwei ganz bedeutende Vertreter des Fachs. Albrecht Alt, der 1921 auf Dalman folgte, war zugleich Propst der Erlösergemeinde. Lag Dalmans Schwerpunkt in der Sammlung (über Gesteins- und Pflanzenproben, Haus- und Ackergeräten, Keramiken, archäologische Kleinfunden bis hin zu Land- und Reliefkarten) – er hatte in seinen Veröffentlichungen u.a. die gegenwärtigen Lebensverhältnisse der Bauern und Beduinen in Palästina fotografiert und dokumentiert und suchte daraus Rückschlüsse auf die Geschichte Israels und des Alten Orients zu gewinnen – interessierte sich Alt für Geschichte in seiner Veränderung und weniger für das seit biblischen Zeiten scheinbar Gleichgebliebene. Martin Noth, ehemaliger Assistent und Schüler Alts und wie dieser an Forschungen der syrisch-palästinischen Landeskunde interessiert, beginnt seine Arbeit als Institutsleiter 1964 und endet plötzlich und durchaus dramatisch 1967 mit seinem Tod. Wie seit Dalman üblich gehörten Lehrkurse zu den Institutsaufgaben. Bei einer Exkursion zu den Ruinen-stätten im Negev südlich von Beersheba fand man Noth, tödlich von einer Bank gesungen, bahrte ihn zur Trauerfeier in der Erlöserkirche auf und bestattete ihn auf dem deutschen Friedhof in Bethlehem.

Als ich am Tor des DEI ankomme, ist gerade Mittagspause. Weil alles fest verschlossen ist und ich am Haupttor keine Möglichkeit sehe, heute noch hereinzukommen, will ich schon enttäuscht wieder gehen, als ich an der Seite des Instituts eine offene Schuppentür entdecke, freundlich anklopfe und erfahre, dass ich ab 13 Uhr gerne wiederkommen darf. ´Arbeit und Sitte in Palästina` – die Bände von Gustav Dalman haben mich als Student fasziniert. Mit den Vorarbeiten dazu, 1000en Fotografien des Alltagslebens und einer umfassenden kulturgeschichtlich-naturkundlichen Sammlung hat Gustav Dalman hier in Jerusalem begonnen. Neugierig auf die Sammlung warte ich und versuche es nach einem weiteren Kaffee erneut, werde jetzt willkommen geheißen und in die unteren Räume geführt, in denen in großen Schubladenkästen und Regalen die Exponate lagern. Man habe momentan zwar wenig Zeit, ich mich aber umsehen, heißt es.

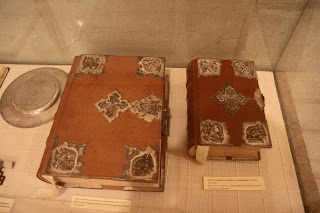

Das Warten hatte sich gelohnt. Wenn sich mittlerweile auch der größte Teil der Dalmanschen Sammlung im gleichnamigen Institut der Theologischen Fakultät Greifswald befindet, sind auch die in dem kleinen Museum hier in Jerusalem verbliebenen Exponate beeindruckend, wenn auch nicht alles davon auf Dalman selbst zurückgeht. In einem großen Schubladenschrank findet man ein Herbarium sowie diverse Amulette. Verschiedene antike Münzen und Keramiken sind ebenso zu sehen wie kleine nachgebaute Modelle antiker Stadtanlagen und Häuser, archäologische Karten, Artefakte sowie antike Bücher.

Amüsiert habe ich in einem der oberen Regalfächer verschiedene Ossuare entdeckt, Für den, der sie nicht kennt, sehen sie unscheinbar aus, kleine Steinkisten mit einer flachen oder gewölbten Steinplatte. Zum ersten Mal gesehen, habe ich sie vor etwa zehn Jahren in einer kleinen Grabhöhle in der Nähe der Kirche Dominus flevit. Als die Reiseleiterin uns nach einem möglichen Zweck für die 50cm mal 30cm kleinen Kisten fragte, lag ein Kindersarg als Antwort nahe. Es sind aber ´Knochenkästen`, Behältnisse für die Knochen, die nach einer zwei- bis dreijährigen Verwesungszeit eingesammelt und. wie es heißt als ´sekundäre Bestattung` in einem Ossuar aufbewahrt werden. So hat das DEI im Keller zwar keine Leichen, aber in einem oberen Regalfach immerhin einige Särge versteckt. Außerdem hat die Redewendung „zu den (seinen) Vätern versammelt werden“ (vgl. Gen 25, 17) möglicherweise daher ihren handfesten Hintergrund und wird so anschaulicher, als manchem lieb sein mag.

Nach zwei Stunden mache ich mich schließlich auf den Heimweg. Heute habe ich vieles gesehen und am Abend beginnt Simchat Tora.

[1] Zitiert nach H.-J. Zobel, Geschichte des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg, in: Ders., Altes Testament – Literatursammlung und Heilige Schrift (BZAW 212), Berlin / New York 1993, S.229-244, hier S.229

Nach zwei Stunden mache ich mich schließlich auf den Heimweg. Heute habe ich vieles gesehen und am Abend beginnt Simchat Tora.

Am späten Nachmittag gehe ich also wieder in die Reformgemeinde Har El gleich nebenan .Nach mehreren Gottesdiensten fühle ich mich dort mittlerweile wohl und gehe sehr gerne gerade dorthin. Ich erkenne den ein oder die andere wieder, kenne die Räumlichkeiten und weiß in etwa, was mich erwartet. Es mag aber auch sein, dass mich der Gottesdienstraum ein wenig an den kleinen Kirchraum in meiner eigenen Gemeinde erinnert. Mittlerweile habe ich, selbst ein wenig überrascht, auch den geschichtlichen Hintergrund der Gemeinde entdeckt. Auch wenn sie jung und modern auf mich wirkt, ist es die älteste Reformgemeinde Jerusalems. Sie wurde 1958 von einer Gruppe deutschsprachiger jüdischer Israelis gegründet, darunter als ´spiritueller Vater` der Gemeinde niemand Geringeres als Schalom Ben-Chorin. Wegen der Ablehnung, teilweise auch Anfeindung durch das orthodoxe Ober-rabbinat, waren die Anfänge für die Gemeinde mit ihrer bewusst progressiven Haltung nicht leicht. Zunächst traf man sich in Privatwohnungen zum Gottesdienst, mußte für Hohe Feiertage die Aula der Jerusalemer Musikakademie anmieten und bezog erst 1962 die jetzigen Räumlichkeiten. Bei der Einweihung des ursprünglich aus einem Wohnhaus entstandenen Synagogenkomplexes war auch Martin Buber anwesend. Es ist also eine durchaus besondere Gemeinde! Bevor 2002 die sympathisch wirkende Ada Zavidov Rabbinerin der Gemeinde wurde, war es seit den 80er Jahren Tovia Ben-Chorin. In den Gottesdiensten, die ich bisher besucht habe, war die Gemeinde stets sehr bunt zusammengesetzt, sodass das Profil der Gemeinde auch für viele säkular aufgewachsene Juden attraktiv zu sein scheint. Hier ist eben vieles möglich, was in einer konservativen oder orthodox ausgerichteten Synagoge undenkbar wäre. Auch hält man über gestreamte Gottesdienste zu jüdischen Menschen in der weltweiten Diaspora Kontakt.

Heute also der Beginn von Simchat Tora: Der jährliche Zyklus der Thora-Lesungen, angefangen mit der Schöpfungsgeschichte bis zum Tode des Mose auf dem Berg Nebo, kommt damit zu seinem Ende und beginnt gleichzeitig wieder aufs neue. In einem der Gebete wird es heißen: ´Versiegele uns in dem Buch des Glücks`. Als Paul Celan 1969 in Jerusalem war, schrieb er in dem Gedicht ´Das Nichts` die Zeile: ´das Ende glaubt uns / den Anfang`. Vielleicht darf man die Worte auf diesen Moment beziehen und (einen verkürzten Akkusativ und Infintiv ergänzend) lesen: ´das Ende glaubt uns der Anfang zu sein`.

Tag 26 - 5. Okt

Heute mal ein kurzer, praktischer Hinweis: Wie orientiert man sich in Israel eigentlich ohne Ivrit-Kenntnisse? Im Rahmen des Theologiestudiums muss jeder zumindest Alt-Hebräisch lernen und kann damit das Alef-Bet, die hebräischen Buchstaben. Was aber macht derjenige, der selbst die nicht kennt? Auf wichtigen Tafeln, in Bussen und Bahnen werden die Hinweise immerhin in hebräischer, arabischer und lateinischer Schrift angegeben.

Manchmal hilft allerdings auch die Kenntnis von Symbolen. Das unten ist die große Leuchtreklame über einem Restaurant. Ohne Kenntnisse zumindest der hebräischen Buchstaben bleibt unverständlich, was man hier zu essen bekommt - zumal, wie im Ivrit üblich, Vokale nicht ausgeschrieben werden.

Trotzdem weiß selbst ein fünfjähriger Deutscher, dass hier Pommes und Burger der ´besonderen Qualität` zu erwarten sind.

Denn das große, geschwungene ጠ zeigt deutlich, dass es sich um eine allseits beliebte Fast-Food-Kette handelt. Ich fürchte allerdings, dass, auch wenn die Küche durch das Oberrabbinat regelmäßig kontrolliert wird und dadurch das Siegel ´koscher` (wörtlich: ´tauglich`, also den jüdischen Speisevorschriften entsprechend) erhält, die Qualität und der Geschmack nicht besser werden.

Tag 25 - 4. Okt

In diesen Tagen habe ich eine kleine Entdeckung gemacht. Auf dem Weg in die Altstadt - nicht auf der breit ausgebauten Hauptstraße vorbei an der neuen, amerikanischen Botschaft, die (schließlich geht sie auf die Initiative Donald Trumps, 45. Präsident der Vereinigten Staaten, zurück) trotz Mauer und Sicherheitszone schon jetzt sehr mächtig, sehr massiv, sehr repräsentativ, um nicht zu sagen: sehr protzig wirkt, sondern auf einer schmalen Parallelstraße durch ein Künstlerviertel mit zahlreichen Restaurants - bin ich, am Rande eines schattigen Platzes, auf einen kleinen und darum von den meisten unbeachteten Gedenkstein gestoßen.

Er erinnert an George W. Bush, den 43. Präsidenten der Vereinigten Staaten, der 2008 Israel besucht hatte. Schon der äußere Vergleich, die neue Botschaft, der Ärger und die Unruhe, die ihre Verlegung von Tel Aviv nach Jerusalem unter Trump 2018 verursacht hatte, und der leicht zu übersehene Gedenkstein, der an Bushs Solidarität mit Israel erinnert und an die erste Israel-Reise am Ende seiner Präsidentschaft, die sich um eine Annäherung im Nahost-Konflikt bemühte, zeigt die deutlich veränderte Situation. In Deutschland habe ich Bushs Verhalten gegenüber Saddam Hussein und den Krieg kritisch gesehen und abgelehnt, in Israel wurde er gerade dafür, durchaus verständlich, begrüßt. ´Er hat uns Saddam Hussein vom Hals geschafft!`, meinten damals nicht wenige Israelis. Heute ist es vielfach vergessen, dass der Irak 1991 Israel mit Raketen (zumeist in Richtung Tel Aviv) angriff und man die Zimmer mit Klebeband gegen mögliches eindringendes Giftgas abklebte und mit Gasmasken in Luftschutzkellern saß. Es war ausgerechnet deutsche Technik, die Hussein dazu überhaupt erst in die Lage versetzte. ´Deutsche Raketen und deutsches Gas` titelten tagelang israelische Tageszeitungen. Das kollektive Trauma des Holocaust brach erneut auf. Und manche unüberlegte Reaktion der deutschen Friedensbewegung tat ihr übriges. Das israelische Bild von einem anderen Deutschland nahm massiv Schaden. ´Ein neues Deutschland! Sehr neu! Anstatt Gaskammern - Gasraketen!` war in der Tageszeitung Al HaMishmar zu lesen. Dass Bush im Gegensatz dazu freudig begrüßt wurde, dass man stolz darauf hinwies ´for showing friendship and solidarity to the Jewish communities and organisation`, ist einsichtig.

Hatte sich Bush zunächst mit dem damaligen, israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert zu Gesprächen getroffen, so einen Tag später mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Abbas gilt mittlerweile wegen verschiedener Äußerungen als Holocaust-Relativierer und sogar -Leugner, ist aber immer noch im politischen Amt, seit 2009 ohne demokratische Legitimierung. ´Ich bin ein Meister der niedrigen Erwartungen. Wir

haben erreicht, was wir gehofft hatten, unsere Erwartungen wurden erfüllt`, war Bushs späterer Kommentar. War das lediglich eine taktisch geschickte Formulierung? Auf jeden Fall beschreibt sie treffend die ergebnislosen Bemühungen. Es war bei Gesprächen und dem Versuch geblieben, beide Seiten, so Bush, ´zu harten Entscheidungen in komplexen Fragen zu drängen`. Hatte schon Olmert mit seinem rechten Koalitionspartner zu kämpfen und war insofern kaum in der Lage, Zugeständnisse zu machen, vertrat, nach der Loslösung der Hamas im Gaza-Streifen, auch Abbas mit der Westbank nur noch die Hälfte der Palästinenser. War der politisch vermittelte Versuch einer Annäherung also sinnlos? Man kann darauf wohl nur mit der immer selben Haltung antworten: Gibt es eine gute Alternative? Meine kritische bis ablehnende Einstellung George W. Busch gegenüber muss ich jedenfalls seit der Begegnung und dem Nachdenken über diesen Stein noch einmal überdenken.

Tag 24 - 3. Okt (Tag der Deutschen Einheit)

Kein spektakuläres Bild, aber eine Ansicht mit Geschichte(n)! Denn es gibt acht Tore, die in die Jerusalemer Altstadt führen. Hier ist das Jaffator zu sehen, eines der am stärksten frequentierten Zugänge, aufgenommen mit dem christlichen Viertel mit seiner Vielzahl an Kirchen und Geschäften im Rücken und mit Blick auf das King-David-Hotel sowie die Turmspitze des YMCA. Links, die dunkle, massive Mauer ist bereits Teil der Davidszitadelle, die nichts mit dem biblischen König David zu tun hat, sondern als Festungsanlage auf König Herodes zurückgeht. Entscheidend auf diesem Bild ist aber etwas ganz anderes. Denn wo ist hier eigentlich ein Tor? Zu sehen ist der offene Durchgang durch eine massive Stadtmauer, eine Maueröffnung ohne Bogen - kurz: ein wirkliches Tor fehlt. Warum? Wer mit erzählfreudigen Reiseführern unterwegs ist, bekommt darauf eine kurze und klare Antwort. Schuld daran ist allein Friedrich Wilhelm Albert Viktor Prinz von Preußen bzw. Kaiser Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser. Und darum passt dieses Bild und seine Geschichte vielleicht ganz gut zu dem heutigen Tag. Im Oktober / November 1898 unternahm der Kaiser (naja, nicht er allein, sondern gemeinsam mit mehr als 200 offiziellen Begleitern und Hunderten von Pilgern im Gefolge!) eine große Palästinareise als deren Höhepunkt die Einweihung der Evangelischen Erlöserkirche auf dem Programm stand. All das ist jetzt genau 125 Jahre her, wird in wenigen Tagen noch zur Sprache kommen und steht irgendwie auch in einer kuriosen Verbindung zu meiner eigenen Kirchengemeinde in Olpe... Dazu aber später mehr! Denn zunächst ritt Wilhelm II. auf einem schwarzen Hengst in weißer Paradeuniform, sehr stolz, sehr würdevoll, am 29. Okt 1898 durch diese eigens für ihn in die Mauer geschlagene Bresche in die Stadt, so jedenfalls die Erzählung. Weil der Orient es aber bekanntermaßen versteht, gute, phantasievolle Geschichten zu erzählen, ist Vorsicht angebracht! Bei meiner ersten Israel-Reise wurde mir erklärt: Ein Herrscher, der hoch zu Ross durch das Stadttor in eine Stadt einreitet, zeigt damit an, dass er sie in Besitz nimmt, ein Zeichen der Eroberung. Solch ein Missverständnis konnte selbst Wilhelm II. nicht wollen. Aber als einfacher Pilger durch das Stadttor laufen, darauf mochte er, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser und König von Preußen etc. etc., sich auch nicht einlassen. So war die in die Mauer gehauene Bresche gleichsam ein Kompromiss. Er musste nicht auf seinen Einritt verzichten und wie das gemeine Volk durch das Tor gehen, wurde andererseits aber nicht als Eroberer missverstanden. Die hübsche Geschichte hat nur einen Haken: Es gibt Bilder, die belegen, dass der Durchbruch älter ist als der Besuch des deutschen Kaisers. Dass man eine solche Geschichte über Wilhelm II. erzählen kann und sie seit vielen Jahren auch noch für wahr hält, sagt allerdings viel aus über das Bild, das man von Wilhem II. hat: Ebenso überheblich wie wankelmütig, impulsiv und unberechenbar. Konnte man einem solchen Mann nicht alles zutrauen, ihm vieles unterstellen, selbst dann, wenn er unschuldig war!?

Historische Aufnahme von Wilhelm II (hier auf einem Schimmel) mit seinem Gefolge

Tag 23 - 2. Okt

Das Wetter heute ist sehr angenehm. Vielleicht zeigt der Brauch mit der Lulav doch Wirkung. Es ist warm, aber leicht bewölkt und es weht ein leichter Wind. Kurz: Es ist angenehm. Ich mache mich auf den Weg in die Altstadt, ins armenische Viertel.

Die Altstadt ist grob in vier Teile aufgeteilt. Betrachtet man sie gleichsam von oben auf einer Karte, so kommt, für Jerusalem typisch kurios, ein Kreuz dabei heraus. Das Zusammen-Leben, das Miteinander ist hier wirklich durchkreuzt. Jeder Teil ist eine sich selbst genügende Welt. Das mir liebste dieser Viertel aber ist, schon seit meinem ersten Besuch vor 10 Jahren, das armenische. Das hat verschiedene Gründe. Schon durch seine Ruhe ist es für mich das angenehmste. Hier will dir niemand etwas verkaufen. Man trifft nur vereinzelt auf wenige Personen, hierhin verirren sich nicht die Massen. Wie auch!? Es gibt überhaupt nur zwei Ein- und Ausgänge.

Das ist leider kein Foto aus dem Inneren des armenischen Viertels, da ich bei den sehr engen Öffnungszeiten bisher noch nicht hinein konnte.

Die Jakobus-Kathedrale und das Haus des Hannas sind die einzigen Zugänge, sodass das Viertel nicht wie die anderen einfach durchquert werden kann. Nachts werden diese Türen fest verschlossen. Es ist ein, meist hinter hohen Mauern, vielfach verborgenes, armenisches Städchen innerhalb der pulsierenden Altstadt von Jerusalem und umfasst Kirchen, Klöster, Schulen und eine, zu meinem allergrößten Bedauern (!), nicht zugängliche Bibliothek. Doch all das ist nur die eine Seite meiner Sympathie. Die andere ist die leidvolle Geschichte der Armenier. Wer sie nur ein wenig kennt, hat das Gefühl, dass die Armenier aus Grund und zu Recht ein Teil dieser Stadt sind. Gleich in meinem ersten Semester bin ich einem armenischen Theologiestudenten begegnet. Eine nicht nur äußerlich beeindruckend große Persönlichkeit. Er konnte kindlich lachen, fast kichern, und hielt sich dann stets seine Hand vor dem Mund. Er konnte spätabends, wenn man müde aus der Stadt kam und sich knurrend ein unbändiger Hunger meldete, aus Nichts, aus zusammengesuchtesten Resten, ein gutes Essen zaubern. Aber manchmal, in wenigen, kurzen Momenten, konnte er auch tieftraurig aus seinen Augen schauen. Verstanden, vielleicht besser: den Grund geahnt, habe ich, als ich das Buch ´Die vierzig Tage auf dem Musa Dagh` von Franz Werfel gelesen habe, das auf eine gekonnt erzählerische Weise die während des Ersten Weltkireges verübten Massaker und den Völkermord an den Armeniern, an denen das Deutsche Reich durch sein sehr bewusstes Wegschauen nicht schuldfrei ist, beschreibt. Johannes Lepsius, ein deutscher evangelischer Theologe und Orientalist, hatte als Zeuge der Progrome zahlreiche Dokumente gesammelt und später veröffentlicht, auf die Werfel in seinem wirklich lesenswerten Roman (vielleicht ein gutes Buch für die jetzt länger werdenden Tage!) zurückgreifen konnte. Auch dieses Buch, wahrhaft kein Zufall, wurde von den Nazionalsozialisten konfisziert und öffentlich verbrannt. Wie Jerusalem ist auch die Geschichte der Armenier blutdurchtränkt. Es scheint mir darum immer als sehr passend, dass in ihrem Viertel das Kreuz nur eher versteckt zu finden ist. Denn sie haben mit menschlicher Gewalt und Grausamkeit Erfahrungen machen müssen, die jedes Leidenssymbol als Siegeszeichen unpassend erscheinen lässt.

Rot - Blau - orange, diese drei Farbstreifen bilden die armenische Flagge. In der Verfassung der Republik Armeniens heißt es dazu: „Das Rot symbolisiert das armenische Hochland, den

andauernden Kampf der armenischen Bevölkerung ums Überleben, die Erhaltung

des christlichen Glaubens sowie Armeniens Unabhängigkeit und Freiheit, das Blau den

Willen des armenischen Volkes unter einem friedlichen Himmel zu leben und das

Orange das kreative Talent, die hart arbeitende Natur der armenischen

Bevölkerung.“ In der Tat, so ist es! Und wenn jetzt manch einer denkt, dass diese Darstellung ein wenig parteiisch geraten ist, dem antworte ich: Ja, das stimmt und es ist kein Zufall...

Ein Blick aus meinem Fenster bestätigt es: Es regnet. Die Israelis freut es, und ich muss an die augenzwinkernd erzählte Bemerkung des Rabbiners aus der Reformgemeinde denken, der uns den Hintergrund des Feststraußes aus vier Pflanzenarten, der Lulav, erklärt hatte. Mehrere von uns hatten das Halten und Schwenken ausprobiert. Es sah, als er es machte, wesentlich leichter aus als es tatsächlich war. Bei uns sah es bestenfalls unbeholfen aus und es war auch nichts mehr, wie bei ihm, von einem leichten, gegen die Fenster prasselnden Regen zu hören. Er lachte nur und kommentierte: ´Na, so wird das mit dem Regen erst einmal nichts!` Er hat sich geirrt. Es regnet gerade. Nichts im Vergleich zu dem, was man in Deutschland einen Regen nennt, aber immerhin. In Israel ist so ein früher Regen, auch wenn er nur sehr spärlich ist, ungewöhnlich aber herzlich willkommen. Die Sukka muss trotzdem benutzt werden. Nur falls es einen wirklich starken Regenguss gibt, darf man sich in sein festes Haus zurückziehen. Von solch einem starken Regen aber ist heute nichts zu sehen.

Tag 22 - 1. Okt (Erntedank aber auch Sukkot)

Erntedank in der Evangelischen Erlöserkirche. Die schöne Dekoration mit typschen, israelischen Früchten vor dem Altar stammt von einer der Volontärinnen.

Zum Ein- und Ausgang singt der Bachchor aus Gütersloh. Bereits der sehr gekonnte Einzug des Chores, jede Stimme kam einzeln und ging zu ihrem Platz, deutete die Qualität des Chores an. Er wird am Donnerstagabend ein Chorkonzert geben und ich werde auf jeden Fall dabeisein.

Eingangslied war dann ´Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit` (EG 502). Ein mich irritierendes Lied, das ich bewusst schon lange nicht mehr mit der Gemeinde gesungen habe! Mit ´Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit!` setzt es ein. Doch dann geht es weiter: ´Er lässt dich freundlich zu sich laden; freue dich, Israel, seiner Gnaden!` Wie soll man diesen Aufruf an Israel verstehen? Klingt es nicht in der jetzigen Interpunktion allzu deutlich nach einer missionarischen Einladung? Bezieht man hingegen das ´er lässt dich freundlich zu sich laden` auf die Christenheit, ist zu fragen, wie der Aufruf an Israel dann zu verstehn ist. Als Ersetzung Israels durch die Christenheit im Sinne der alten, klassischen Substitutionslehre? Die christliche Gemeinde gleichsam und wie so oft in der Christentumsgeschichte als das ´wahre Israel`? Aber selbst im günstigsten Falle und auf dem Wege, dass man (vielleicht auch gegen den usprünglichen) nach einer neuen Verstehensmöglichkeit sucht - steht es uns als Kirche an, Israel aufzufordern: ´Freude dich Israel`. Kann das unsere Aufgabe sein? Ja, ich bin mir bewusst, dass ich mit dem Lied hart ins Gericht gehe. Aber ich mag keine Lieder mehr singen, die ich nur singe, weil sie im Gesangbuch stehen, weil sie schon immer gesungen wurden, weil sie (zugegebenermaßen) eine oft so schöne, mitreißende Melodie haben. Ich will und kann über die anderslautende Entscheidung, wenn sie gut überlegt ist, nicht (!) richten, ich selbst aber kann es nur so sehen.

Die alttestamentliche Lesung aus Dtn 8 hatte Dr. Michael Krupp übernommen, die er in einer wundervoll strengen Würde vortrug. Ihn zu sehen und zu hören, war aber auch deshalb eine besondere Freude, weil mich seine Bücher über Judentum und Israel bereits als Abiturient begeistert und auch später im Studium begleitet haben.

Die Predigt wurde dann von der Ratsvorsitzenden höchstpersönlich zu Mt 6, 25ff ´Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und Trinken werdet` gehalten. Auf eindrückliche Weise stellt sie die Sorge und die Dankbarkeit in das rechte Verhältnis.

Annette Kurschus hatte es am Morgen bereits in ihrer Predigt aufgezeigt, zwischen dem kirchlichen Erntedank und dem jüdischen Sukkot mit seinen Laubhütten, die hier jetzt überall zu sehen sind, besteht ein innerer Zusammenhang. Wörtlich: ´In diesen Tagen ist der Dank durch die Laubhütten auf den Dächern und Balkonen sichtbar und zum Greifen nah`. Auch wenn sich die christlichen Feste am Sonnen- und jüdische Feste (eher) am Mondkalender orientieren, insofern also nicht immer parallel laufen, sind es beide von den Usprüngen Erntefeste. Als Studiengruppe sind wir am Nachmittag von einem in seiner Fröhlichkeit und Lebendigkeit wundervollen Rabbiner in eine große (Gemeinde)Sukka eingeladen und in die Symbolik und die, auch biblischen, Hintergründe des Festes eingeführt worden.

Eine Sukka ( סֻכָּה / Laubhütte) muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Sie steht (zumindest zu einem Teil) unter offenem Himmel und ist mit Zweigen, Palmwedeln oder Matten (natürliche Materialien) gedeckt, sodass man nachts auf jeden Fall die großen Sterne sehen kann. So bietet sie Schatten und ermöglicht zugleich einen Blick in den Himmel. Die Dekoration ist zwar eher nebensächlich, weil man ein Gebot aber auf möglichst gute und auch schöne Weise erfüllen soll (was für ein wundervoll tiefsinniger Gedanke!), wird sie meist aufwendig und sehr individuell, hier durch einige Kinder der Gemeinde, geschmückt. Der Aufbau der Sukka als provisorische Hütte sagt bereits viel aus über ihre Bedeutung und die des Festes. War das Fest von seinen Ursprüngen ein Fest am Ende der Ernte, wurde es später in der Geschichte Israels verankert. Es erinnert an die lange Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste. Aus den Unterkünften der Erntearbeiter wurde die Hütte als Zeichen für die beschwerliche Reise, ihre Instabiltät ein Symbol der Zuversicht und Erinnerung an die Herrlichkeit der Wolken, die die Israeliten in der Wüste umgab und vor der Sonne schützte. Acht Tage wird die Sukka so zum offiziellen Wohnhaus, das die komfortable Wohnung ersetzt. Die Mahlzeiten werden hier eingenommen, wenn möglich wird hier aber auch geschlafen und werden alle anderen Aktivitäten im Haus nach hier verlegt. Gemeinsam mit dem Rabbiner haben wir als Studiengruppe zunächst einige wenige biblische Textstellen dazu gelesen (Ex 23, 16ff und Lev 23, 34). Der Rabbiner hatte uns dazu eine hebräisch-englische Ausgabe der Tora gegeben und hatte sichtbar Freude daran, dass die im Hebräisch wirklich fitten Studenten den Text natürlich nicht , so zunächst sein entgenkommender Vorschlag, auf Englisch vorlasen. Und noch eins: Sukkot ist ein fröhliches und geselliges Fest. Das kann ich aus eigener (Hör)Erfahrung nur bestätigen! In der ersten Sukkotnacht schallte mir nämlich der Freudengesang aus der Sukka gegenüber meinem Zimmer lautstark bis tief in die Nacht (oder war es schon Morgen!?) entgegen. Gäste (richtige, aber auch spirituelle von Abraham über Josef bis zu David) werden eingeladen, gemeinsam wird gefeiert.

Zu Sukkot gehört ebenso ein Feststrauß ( לוּלָב / Lulav) aus vier Pflanzenarten: einem langen Palmenzweig. Myrtenzweigen und Zweigen von der Bachweide sowie eine Etrogfrucht, die Frucht eines Zitrusbaums. Letztere sieht auf den ersten Blick aus wie eine Zitrone, ist aber keine und darf auch keine sein. All das ist Tradition und steht so nicht in der Bibel, kann aber phantasievoll auf sehr unterschiedliche Weise verstanden werden. Am Ende zeigte uns der Rabbiner dann noch einen Brauch, der mit der Lulav ausgeübt wird. Wenn man sie nämlich mit ausgestreckten Armen hält, sie zu allen Seiten schwenkt und dabei etwas schüttelt, bewegen sich die Pflanzenstengel so, dass es sich tatsächlich wie Regen anhört. Und wieder sind wir damit auch bei der Ernte. Denn nichts macht in Israel vielleicht besser Gottes Segen in diesem Zusammenhang sichtbarer als der Regen.

.

. .

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

-

-

.

.

.JPG)

Kommentare

Kommentar veröffentlichen